Viel haben wir schon gehört über CDMX – Ciudad de México, Mexico City. Mit mehr als neun Millionen Einwohnern im unmittelbaren Stadtbereich und 21 Millionen in der Metropolregion eine der größten Städte der Erde. Ein Moloch, ein permanenter Verkehrsinfarkt, ein Ort, der einem aufgrund seiner Höhenlage von 2.300 Metern über dem Meeresspiegel und des Smogs die Luft zum Atmen raubt. Aber auch eine Stadt mit reichem Erbe, in der Azteken und Spanier ihre kulturellen und architektonischen Spuren hinterlassen haben. Wirtschaftliches, politisches, intellektuelles und kulturelles Zentrum Mexikos. Eine Stadt, verlockend genug, um uns für eine Woche hineinzustürzen. Mit Sissi und Jannis von Alongwaysouth zusammen mieten wir ein AirBnB etwas südlich des Zentrums – ein längerer Angang zu den Sehenswürdigkeiten, dafür im 14. Stock gelegen, hoch über dem Verkehrslärm und mit atemberaubendem nächtlichen Blick über die glitzernde Hauptstadt. Ich habe zwei Wünsche auf meiner inneren Liste für den Besuch in CDMX: Frida Kahlo und Lucha Libre. Alles, was zwischen der berühmten Malerin und der nicht weniger berühmten mexikanischen Spielart des Wrestlings liegt, nehme ich als Zugabe. Am Ende unseres Besuchs werde ich nur ein einziges Bild von Frida gesehen haben – dafür aber kaum noch Stimme vom begeisterten Mitbrüllen beim Lucha Libre, den Bauch voll mit Streetfood, platte Füße von zahllosen Kilometern zu Fuß durch die Stadt, hunderte Fotos auf der Speicherkarte – und dem Gefühl, dass Mexiko City weniger ein Moloch ist als vielmehr eine riesige, bunte, laute, quirlige aber keinesfalls hektische Ansammlung von Reichtümern aller Art.

Zuerst begegnen wir Fridas Ehemann, Diego Rivera. Oder genauer gesagt einem seiner riesigen Wandgemälde, den so genannten Murales, mit denen er und andere Künstler seiner Zeit ihren gesellschaftskritischen Ansichten Ausdruck verliehen und zugleich versuchten, das oft des Lesens unkundige Volk politisch aufzuklären. Am Rand des Alameda-Parks im Museo Mural Diego Rivera, das einzig und allein diesem Kunstwerk gewidmet ist, hängt das Wandgemälde „Traum an einem Sonntagnachmittag im Alameda-Park“. Ein detailreiches Tableau voller Anspielungen auf Personen und Geschehnisse der mexikanischen Geschichte, die wir trotz Erläuterungen nicht wirklich zuordnen können. Die mich aber trotzdem faszinieren – zusammen mit dem Umstand, dass dieses imposante Gemälde von fast fünf Metern Höhe und mehr als 15 Metern Länge in seinem Leben bereits zwei Mal umgezogen ist. Einmal innerhalb des altehrwüdigen „Hotel Del Prado“, in dessen Auftrag Rivera es 1946/47 gemalt hatte. Und ein weiteres Mal nach dem großen Erdbeben, das Mexiko Stadt am frühen Morgen des 19. Septembers 1985 erschütterte, mehr als 5.000 Menschen das Leben kostete, 400 Gebäude zum Einsturz brachte und mehr als 3.1000 weitere stark beschädigte. Eines davon das Hotel Del Prado – und mit ihm seinen berühmtesten Wandschmuck. Dank einer Konstrukteurs-Meisterleistung und eines logistischen Kraftakts zog das 15 Tonnen schwere Gemälde 1986 in sein neues Zuhause ein – oder vielmehr wurde ein neues Zuhause um das Mural herum errichtet, nachdem man es aus den Trümmern geborgen und in einem eigens konstruierten Stahlrahmen einige hundert Meter weiter in Sicherheit transportiert hatte.

Wir streifen im einsetzenden Regen durch den Alameda-Park, eine von mehreren grünen Lungen der Stadt und von tausenden Blüten in einen lilafarbenen Mantel gehüllt. Wir sind zur Jacaranda-Blüte in der Stadt, die jedes Jahr nur zwei Wochen andauert und ganz CDMX mit ihrer Farbenpracht zum Leuchten bringt. Laufen vorbei am Palacio de Bellas Artes mit seiner markanten Kuppel in Orange- und Gelbtönen, flüchten vor dem Regen erst in die Buchhandlung Ghandi, eine Institution in Mexico City, dann in ein kleines Bistro, aus dem uns der Besitzer nicht wieder entlässt, ohne uns zuvor die Adressen seiner Lieblingsrestaurants der Stadt zu geben – und zur Sicherheit auch gleich noch zwei für Oaxaca, eine unserer späteren Stationen. Machen uns am nächsten Tag bei Sonnenschein erneut auf ins historische Zentrum und schlendern durch das Getümmel der zahlreichen Märkte der Stadt. Ich fühle mich nach Shanghai und Changchun zurückversetzt, wo meine Schwester einige Jahre lang mit ihrer Familie gelebt hat und wo es eine meiner größten Freuden war, mich über die Märkte mit ihren viel zu engen Gängen, viel zu zahlreichen Menschen und viel zu üppigen Warenangeboten schieben und von den fremdartigen Reizen überfluten zu lassen. Wir essen Tacos, Quesadillas, Churros, trinken heiße Schokolade. Folgen einer Melodie zu einem Platz, auf dem einige alte Paare, eindeutig nicht vom Leben begünstigt, sich zu den Klängen einer Mariachi-Band drehen – mit einem Strahlen auf den zerfurchten Gesichtern, voller Zahnlücken, aber als gehöre ihnen das Universum. Lauschen dem Geschrei der Straßenhändler, dem Lachen der Frauen, die an den offenen Kochstellen Streetfood zubereiten, dem akustischen Wettkampf dutzender Musikstücke, die aus dutzenden Lautsprechern zugleich dröhnen, dem Hupen der Motorroller, dem Kreischen der Kinder, die ihre kurzen Arme nach den grellbunten Spielsachen an den Ständen ausstrecken. Anders als auf den chinesischen Märkten, Straßen und U-Bahnsteigen meiner Erinnerung ringen hier jedoch nur die Geräusche miteinander – kein Drängeln und Schubsen, keine Hektik im Miteinander der Einwohner und Gäste von CDMX.

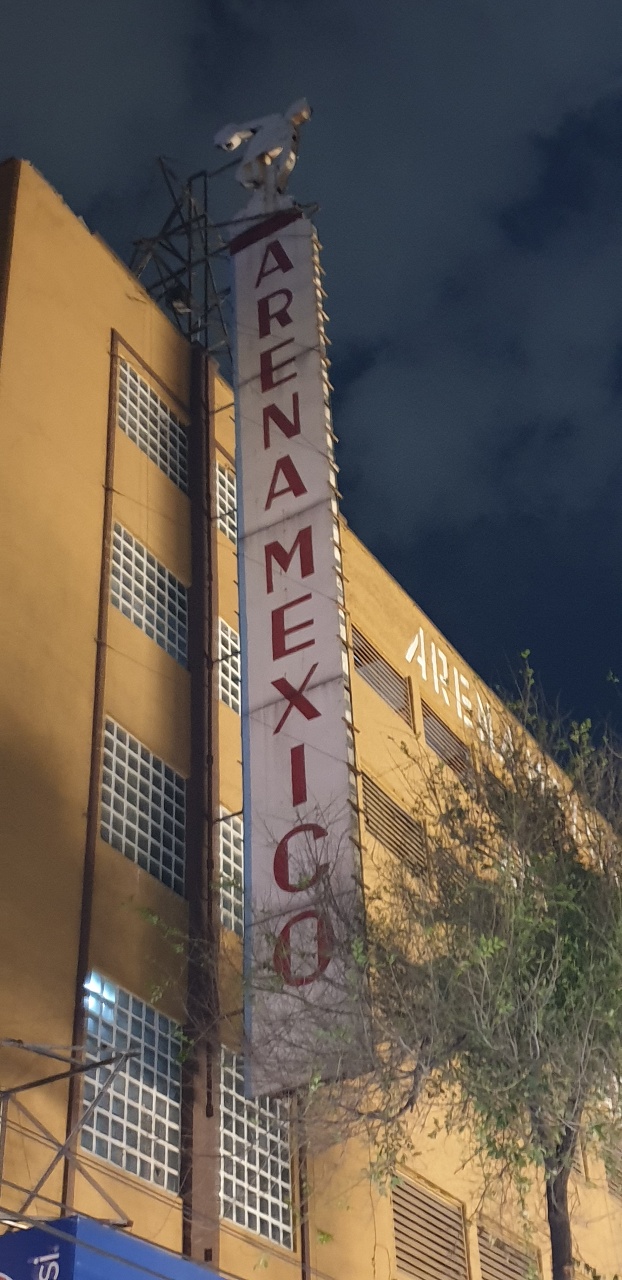

Leise jedoch präsentiert sich uns diese Kultur nicht einmal nachts – und am allerwenigsten beim Volksvergnügen Nummer eins, dem Lucha Libre. Schon in den Straßen und Gassen rund um die Arena México, in der die Kämpfe stattfinden, summt und brummt es: Tickets werden verhökert, Nachbildungen der berühmten Masken, mit denen viele der Kämpfer auftreten, feilgeboten, Getränke, Snacks, Merchandise. Die freudige Erwartung, mit der sich gefühlt die halbe Stadt am Freitagabend auf den Weg zur Arena macht, erfüllt die Luft. Wir und unsere Taschen werden kurz geprüft, dann saugt uns die Menge in die Arena hinein. Die Mädels am Bierstand leisten Akkordarbeit, um Tecate, Dos Equis oder Indio aus Flaschen in die großen Plastikbecher zu füllen (später verstehen wir, warum das Umfüllen überhaupt nötig ist: Gerne fliegt mal ein voller Becher Bier Richtung Ring, wenn der favorisierte Kämpfer einen besonders beeindruckenden Move gemacht hat). Mit frisch gefüllten Bechern in den Händen blicken wir uns suchend um, schon kommt ein Ordner, wirft einen Blick auf unsere Tickets und führt uns dann zielsicher zu unseren Plätzen. Der Personalschlüssel in der Arena ist eindrucksvoll: Von der Versorgung der Zuschauer während der Kämpfe mit Snacks und Getränken bis hin zum Toilettenschlangen-Management nach Ende der Veranstaltung haben die Damen und Herren mit den offiziellen Ausweisen um den Hals die Menge voll im Griff. Das hätte sich mein jüngeres Ich an so manchem Samstagnachmittag in deutschen Fußballstadien gewünscht.

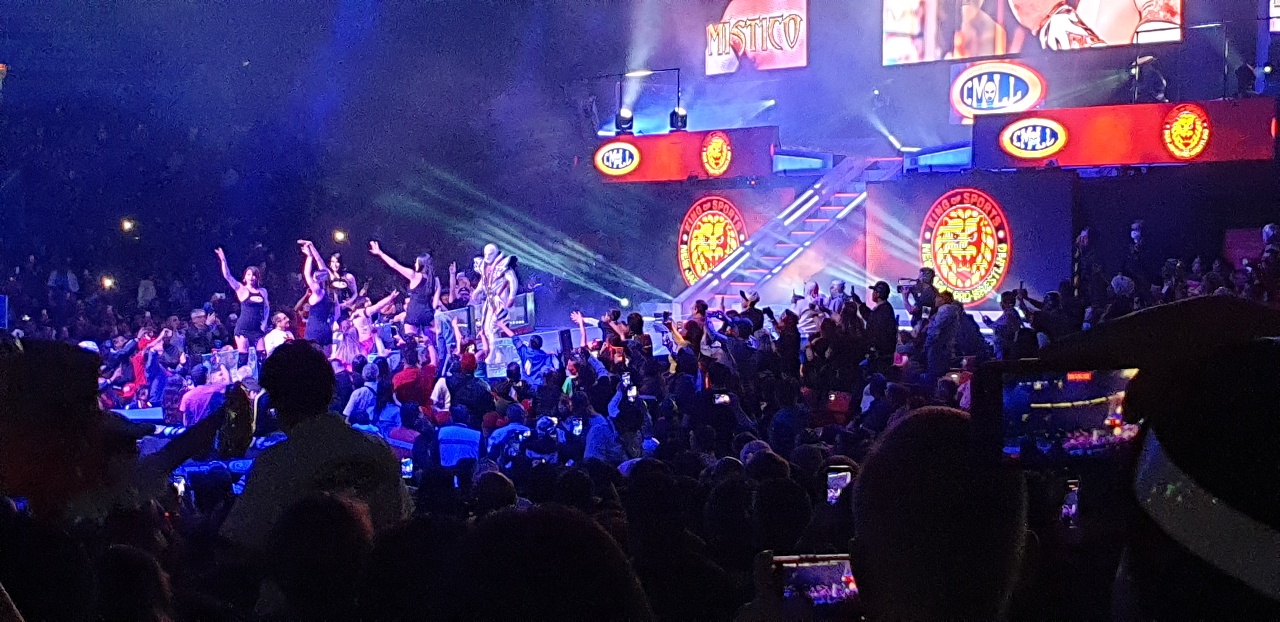

Dann geht es los. Fanfaren, Feuerwerk, die dröhnende Stimme des Ansagers, die ersten beiden Lucha Libre-Teams ziehen mit viel Gepose und Tammtamm in den Ring ein. Und fangen direkt an, sich gegenseitig nach Strich und Faden und unter dem zwischen Empörung und Begeisterung hin und her wogenden Geschrei des Publikums zu vermöbeln: Nico und Sissi, die beiden Wrestling-Experten in unserer Vierer-Truppe, erklären uns, dass es beim Lucha Libre ebenso wenig wie beim American Wrestling um echte Kämpfe geht. Vielmehr um hochkomplexe, vorab durchchoreografierte Kampf-Sequenzen, deren artistisches Niveau mich tief beeindruckt. Und die den Schmerz nicht verhindern: Ungezählt Male wird jeder Kämpfer im Laufe des Abends auf die Bretter des Rings geschmettert, fliegt zwischen den Seilen des Rings hindurch, wirft sich vom obersten Ring-Seil hinab auf seinen Gegner, wird in den Schwitzkasten genommen, verdreht, in die Luft gehoben, durch den Ring geschleudert. Ich möchte nicht dabei sein, wenn die Kämpfer am Ende des Abends ihre Prellungen, Schürfwunden und gezerrten Gelenke zählen – bei aller vorher geplanten Choreografie, Lucha Libre ist nichts für Weicheier. Nach einer Stunde erneut Fanfaren und Feuerwerk: Unter dramatischen Beschwörungen des Ansagers ziehen nach und nach 15 Frauen in Kampfanzügen, die jede Marvel-Heroine vor Neid erblassen ließe, in den Ring. „Royal Rumble“, rufen Sissi und Nico beglückt, und ehe ich noch fragen kann, was das bedeutet, gehen alle 15 Damen gleichzeitig aufeinander los. Mehr als eine Stunde dauert es, bis die Siegerin feststeht – was für eine königliche Klopperei!

Als wir in der Nacht wieder in unserer Wohnung im 14. Stock sind, aufgedreht und heiser, tauchen Nico und ich im Internet ab und recherchieren die Geschichten der Helden des Abends, „Atlantis“, „Volador“, „Último Guerrero“, „Templario“, „Místico“. Und lernen, dass die Maske, die manche Kämpfer tragen, ihre wahre Identität nicht nur zu Showzwecken verbirgt. Dass einige ihre wirklichen Namen nie preisgegeben haben, und dass das Demaskieren während eines Kampfes die größte Demütigung bedeutet. Wir haben gesehen, wie „Templario“, einer, dessen bürgerlicher Name bis heute nicht bekannt ist, an diesem Abend im Ring demaskiert wurde – aber sofort sein Gesicht hinter seinen Armen verbarg und von einem anderen Kämpfer einen Mantel übergeworfen bekam – sodass sein Geheimnis weiter gewahrt bleibt. Mag ja sein, dass Lucha Libre kein Sport im Wettkampfsinn ist. Aber ein großartiges Spektakel voller Triumph und Tragik ist es allemal!

Frida. Mein zweiter Wunsch an CDMX bleibt weitestgehend unerfüllt. Denn um die Casa Azul, das Haus, in dem die außergewöhnliche Frau und Malerin zusammen mit ihrem untreuen Ehegatten gelebt und gearbeitet hat, besuchen zu können, benötigt man ein Online-Ticket. Als ich das bemerke, ist das nächste verfügbare Ticket erst weit nach dem Ende unseres Besuchs in der Stadt buchbar. Auch mein Versuch, in der Schlange vor der Casa Azul für jemanden einzuspringen, der nicht zu gebuchten Zeit erschienen ist, scheitert: Es gibt keinen Stornierungsprozess, also auch keine Möglichkeit, ein zurückgegebenes Ticket zu ergattern. Das Museo Dolores Olmedo, wo ebenfalls viele von Frida Kahlos Bildern hängen, ist temporär geschlossen – also begnüge ich mich damit, durch ihr Viertel zu schlendern. Coyoacán, ein im 9. Jahrhundert von den Tolteken gegründetes Provinzstädtchen, von dem aus der Konquistador Hernán Cortés, der so viel Tod und Zerstörung über Mexiko brachte, seinen Eroberungsfeldzug bis nach Guatemala begann. Heute liegt Coyoacán längst mitten in der Stadt, die sich in den vergangenen hundert Jahren massiv ausgeweitet hat. Es gilt als Künstlerviertel und ich verliebe mich sofort in die alten Häuser, die üppigen grünen Bäume, die die kopfsteingepflasterten Straßen säumen, die stillen Plätze, die lebhaften Kunsthandwerkmärkte. Ich laufe und laufe, bis ich irgendwann zwei Stadtteile weiter in San Ángel ankomme, wo es jeden Samstag einen großen Kunstmarkt gibt. Hier begutachten Touristen und CDMX‘ler gleichermaßen die Bilder und Skulpturen der ortsansässigen Künstler. Hätte ich eine Wohnung in der Hauptstadt, ich wüsste sofort, wo ich die Bilder für meine Wände herbekäme. Ich genieße die Ausstrahlung des Ortes, die Freude an künstlerischem Ausdruck und Ästhetik, die in der Luft liegt. Und mir bricht das Herz, als ich den sonnenverwitterten Mann am Rande des Markts sehe, der eine dicke, wollweiße Strickdecke um die Schultern trägt und eine weitere, kaffeebraune mit beiden Armen vor sich ausstreckt. Ganz still dasteht mit seinen ausgestreckten Armen und auf die kunstbeflissenen Menschen schaut. Ihnen das anbietet, was er hat, um etwas Geld zu verdienen. Auch andere laufen am Rande des Marktes herum, billiges buntes Spielzeug und Stoffblumen in ihren geflochtenen Körben, und versuchen, an den wohlhabenden Marktbesuchern, die in den angrenzenden Cafés an Weingläsern nippen, ein paar Pesos zu verdienen. Auch das gehört zu Mexiko Stadt, wie zu jeder anderen Großstadt: Die Menschen, die hoffen, hier Abhilfe für ihre materielle Not zu finden. Überall sind sie uns begegnet – aber nicht einmal haben sie sich uns aufgedrängt. Immer bieten sie etwas an: putzen schnell an der Ampel die Windschutzscheibe, musizieren, verkaufen selbst gemachtes Essen, kleine Bastelarbeiten, Blumen, USB-Sticks mit Musik darauf, einzelne Zigaretten. Ich wünschte manchmal, ich würde rauchen.

Kurz bevor wir die Stadt verlassen, fahre ich noch einmal spontan in den riesigen Chapultepec-Park, an dessen Rand sich das MAM, das Museo de Arte Moderno, befindet. Hier hängt ein einzelnes Bild von Frida Kahlo – und ganz viele von Diego Rivera: In Mexiko ist er ganz entschieden der Künstler, der mehr Wertschätzung für seine Arbeit erfährt, der seine Spuren vor allem in der Hauptstadt unübersehbar hinterlassen hat. Frida hingegen hat eher den Status einer Pop-Ikone inne, ihre Selbstporträts zieren zahllose Taschen, T-Shirts, Magneten, Kaffeebecher und Kunstdrucke. Als ich ihren „Zwei Fridas“ gegenüberstehe, einem übermannshohen Gemälde, in dem sie ihre Scheidung von Diego Rivera verarbeitet hat (noch nicht ahnend, dass sie ihn nur ein Jahr später erneut heiraten würde, all seiner – und ihrer eigenen – Affären zum Trotz), bin ich kurz versucht, drei Tage länger in der Stadt zu bleiben, um doch noch in die Casa Azul zu kommen und mehr ihrer Bilder zu sehen. Aber wer weiß, vielleicht führt uns unser Weg irgendwann erneut nach CDMX – genug zu entdecken gäbe es allemal, denn eine Woche ist lächerlich wenig für eine Stadt mit diesen Dimensionen und diesem kulturellen Reichtum.

Liebe Brit, herzlichen Dank für diesen Bericht und die wunderschönen Fotos. Für Momente ist man mit Euch durch Mexiko gelaufen.

LG Monika

Immer gerne