Szeneriewechsel. Nach Wochen, in denen wir nichts als majestätische Bergpanoramen um uns herum gesehen haben, wird es plötzlich flach und staubig. Wir sind auf den Great Plains angekommen, im Mittleren Westen, in der endlosen Prärie, über die ein Wind fegt, der irgendwo in Pennsylvania losbläst und dann bis an die Ostflanke der Rocky Mountains ungebremst Fahrt aufnimmt. Schnurgerade Straßen bis zum Horizont, rechts und links davon struppig-gelb bewachsene, sanft gewellte Weiden bis in die Unendlichkeit. Der Boden ist zu dürr für Ackerbau, also werden hier Kühe geweidet. Auf Ländereien so riesig, dass die dunklen Kuh-Silhouetten darauf ganz verloren wirken. Meine Schätzung: eine Kuh pro Quadratkilometer. Wenn drei zusammenstehen, kilometerlang nichts. Und doch: Es ist so gar nichts Trübseliges an dieser Landschaft, im Gegenteil: Meine norddeutsche Seele fühlt sich sofort zuhause. Angenehme Gleichförmigkeit nach dem ganzen Berg-Spektakel, dafür unterhält hier der Himmel mit wahnwitzigen Wolken-Gebilden und einer Licht-Palette von Sonnengrell bis Gewitterschwarz.

Ich stelle mir vor, wie statt des schnöden Nutzviehs Millionen stolzer Bisons über die Prärie stürmen. Denn genau hier war ihre Heimat – bis sie im 19. Jahrhundert innerhalb von etwas mehr als fünf Jahrzehnten nahezu ausgelöscht wurden. In einem kalkulierten Akt der Grausamkeit hatte der Weiße Mann beschlossen, den Plains-Indianern die Lebensgrundlage zu entziehen, um sich ihr Land unter den Nagel zu reißen: Der schnellste Weg führte über das Abschlachten von geschätzt 60 Millionen Bisons. Den Bau der Eisenbahn, die den Wilden Westen für die europäischen Siedler erschloss, nutze man als Vorwand, um den Bisons an den Kragen zu gehen – vom Zugfenster aus ließ es sich außerdem wunderbar auf die mächtigen Tiere schießen, sodass man sich beim fröhlichen Jagen nicht einmal in Gefahr bringen musste. Als wäre auf den unendlichen Weiten der Prärie nicht genug Platz für Bisons und Bahnschienen gewesen. Die Plains-Indianer, für die das Bison wichtigstes Nahrungsmittel sowie Lieferant von Leder und Fell für Kleidung und Behausung darstellte, starben mit den Tieren aus oder ließen sich besiegt, erschöpft und perspektivlos in Reservate verdrängen. Beim abendlichen Ranger-Talk im Wind Cave Nationalpark in South Dakota lernen wir die unglaubliche Zahl 43: Genau so viele wild lebende Bisons gab es Ende des 19. Jahrhunderts noch, bis endlich jemand Alarm schlug. 1905 wurde die American Bison Society gegründet, die es sich zur Aufgabe machte, das Bison wieder in Nordamerika heimisch zu machen. Und so zogen 1913 die ersten 14 Tiere in den damals noch jungen Wind Cave Nationalpark ein: Mit der Eisenbahn (Geschichte hat einen Hang zur Ironie…) wurden sie aus dem New Yorker Zoo in die Freiheit gebracht und begründeten eine neue Population, die bis heute wächst und gedeiht.

Uns macht diese Geschichte fassungslos – und noch viel mehr, nachdem wir auf einer Wanderung im Nationalpark beinahe in eines der gewaltigen Tiere hineinlaufen. Einen Bullen, der sich weit von seiner Herde abgesetzt hat (der Ranger hatte uns bereits davon berichtet, dass die Herren der Schöpfung das gelegentlich tun, um, wie er mit einem zwinkernden Seitenblick auf Nico anmerkt, mal ihre Ruhe zu haben). Als wir um eine Kurve biegen, steht er da, mitten auf dem Trail. Ein Schädel, groß wie ein Kleinwagen, schwarze Knopfaugen, die aus dem lockigen braunen Fell blitzen, und grast gemütlich vor sich hin, wirft sich dann in eine Staublache und wälzt sich ausgiebig. Wir ziehen uns einen Hang hinauf zurück, um ihn nicht auf die Idee zu bringen, uns lästig zu finden: Wenn der Anlauf nimmt, dürfte die Wucht ebenfalls der eines Kleinwagens entsprechen. Zwanzig Minuten bestaunen wir den Riesen, dann schlagen wir uns durch Dickicht und Gehölz, um ihm den Trail zu überlassen. Was für ein Tier! Uns empört sowohl die Kaltblütigkeit, mit der diese Könige der Prärie bis zur Ausrottung gejagt wurden, als auch die Perfidie, mit der auf diese Weise ein ganzes Volk ausgehungert wurde. Und während die Bisons ihre Heimat inzwischen zurückerhalten haben, leben die First Nations bis heute abgeschnitten von ihrem kulturellen Erbe und dem Land ihrer Ahnen.

Dies ist nicht mein Land und es steht mir nicht zu, mit dem Finger auf das Unrecht zu zeigen, das hier im Laufe der Geschichte geschehen ist. Auch in Europa wurden die Gebäude von Macht und Wohlstand allzu oft auf den Schultern der armen Teufel erbaut, die keine Stimme hatten und nicht die Mittel, sich zu wehren. Aber irgendwie fühle ich mich als Europäerin dennoch angesprochen, wenn wir auf unserer Reise immer und immer wieder auf die Spuren der Kolonialisierung Amerikas stoßen. Schließlich waren es im weitesten Sinne auch meine Vorfahren, die sich hier benommen haben wie die Axt im Walde. Und da Geschichte bekanntlich aus der Perspektive der Sieger erzählt wird, finden wir sie nicht selten in Stein gemeißelt, in dem Versuch, die Deutungshoheit auch noch Jahrhunderte später für sich zu beanspruchen. Wie z.B. am Mount Rushmore.

Als wir vor den monumentalen Gesichtern der vier amerikanischen Präsidenten stehen, die hier im Herzen der Black Hills in den Fels gehauen wurden, überkommt mich das surreale Gefühl, das ich immer spüre, wenn ich mit eigenen Augen erblicke, was ich zuvor schon tausendmal in Filmen oder auf Fotos gesehen habe. Es fühlt sich völlig unwirklich an, plötzlich vor dem Original zu stehen. Aber dieses Mal beschleicht mich noch etwas anderes: Das Gefühl, manipuliert zu werden. Oder zumindest nur die halbe Wahrheit gezeigt zu bekommen. Alle vier Männer, die da ernst aus dem Berg blicken, gehören zu den Großen der amerikanischen Geschichte. Alle vier Männer stehen für historische Meilensteine. George Washington, unter dessen Führung sich die Amerikaner die Unabhängigkeit von Großbritannien erkämpften und der als erster Präsident der blutjungen Nation die demokratische Grundordnung in der Verfassung festschrieb. Thomas Jefferson, wichtigster Autor der Unabhängigkeitserklärung, in der es so vollmundig heißt, dass „alle Menschen gleich sind“. Abraham Lincoln, der als Präsident während des amerikanischen Bürgerkriegs für die Abschaffung der Sklaverei eintrat. Und Theodore Roosevelt, der die USA Anfang des 20. Jahrhunderts wirtschaftlich, militärisch und politisch als internationalen Player positionierte – und der innenpolitisch die Industriemogule dazu brachte, faire Bedingungen für die Arbeiterklasse zu schaffen. Für viele Amerikaner ist Mount Rushmore eine patriotische Pilgerstätte, hier fühlen sie sich ihrer Geschichte und den Werten ihrer Nation ganz nah. Und gleichzeitig überdeckt dieser Ort einen anderen Teil der amerikanischen Geschichte: den der Ureinwohner, in dessen heilige Berge die Gesichter geschlagen wurden. Die Black Hills sind Stammesgebiet der Lakota, der Berg, den die Weißen Mount Rushmore nannten, trug in der Lakota-Sprache bereits einen Namen: „Sechs Großväter“, und war ein wichtiger spiritueller Ort für die Lakota. 1868 hatten die Vereinigten Staaten den Stämmen vertraglich die „uneingeschränkte Nutzung und unbehelligte Besiedlung“ der Black Hills zugesichert. Bis dort 1877 Gold gefunden wurde. Die Gier besiegte in Windeseile den Anstand, die Vereinigten Staten brachen den Vertrag mit den Lakota und begannen, das Gold zu schürfen. Einer, der damit steinreich wurde, war der New Yorker Rechtsanwalt Charles Edward Rushmore.

Während wir über das Gelände gehen und die handwerkliche Meisterleistung eines solchen Großprojekts bewundern, können wir den Gedanken an die bittere Ironie des Namens sowie an die Menschen, auf deren Kosten dieses strahlende Monument nationalen Stolzes errichtet wurde, nicht abstreifen. Uns beschäftigt die Ambivalenz: Auf der einen Seite ist es das gute Recht der Amerikaner, ihrer Geschichte und ihren Helden Denkmäler zu setzen. Auf der anderen Seite darf dieses Recht doch heutzutage diejenigen, über deren Leichen man bedenkenlos schritt, um die eigenen Pläne zu verwirklichen, nicht länger verschweigen. Und während wir in vielen anderen Nationalparks und Gedenkstätten das Bemühen gesehen haben, auch die Geschichte der Anderen zu erzählen, die First Nations zu Wort kommen zu lassen und auf diese Weise zumindest nachträglich einzugestehen, dass der Besiedlungsgeschichte jede Menge Blut an den Händen klebt, findet das am Mount Rushmore quasi nicht statt. Wird am Anfang des Films, der im Besucherzentrum die Geschichte des Monuments erzählt, in zwei Nebensätzen erwähnt. Mehr nicht.

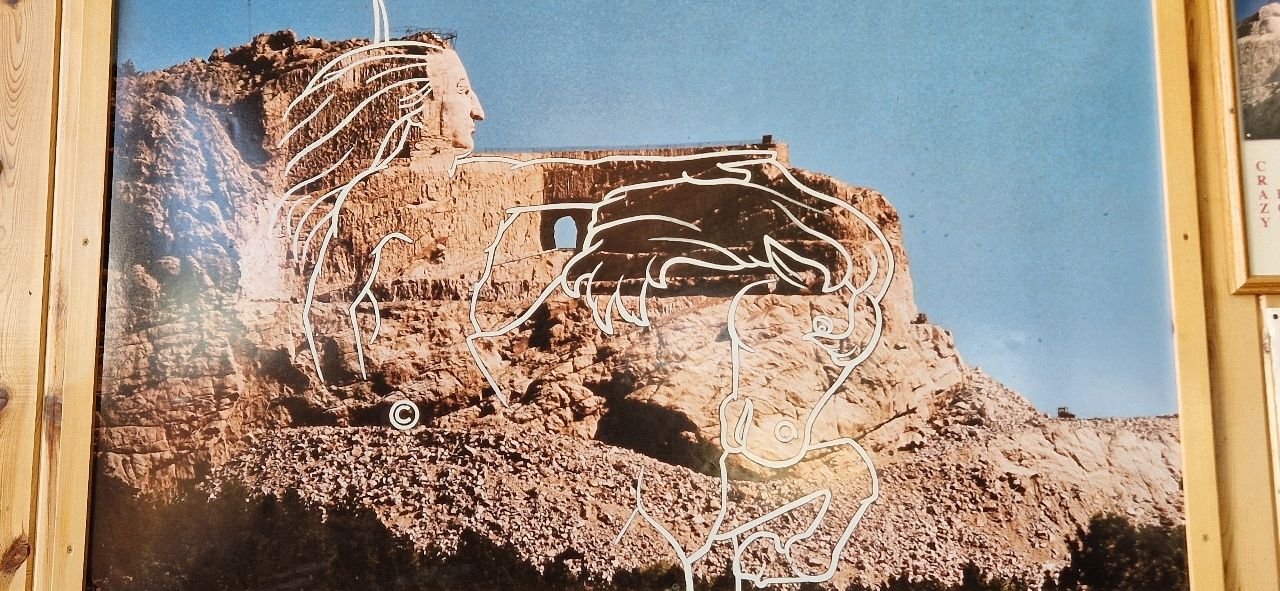

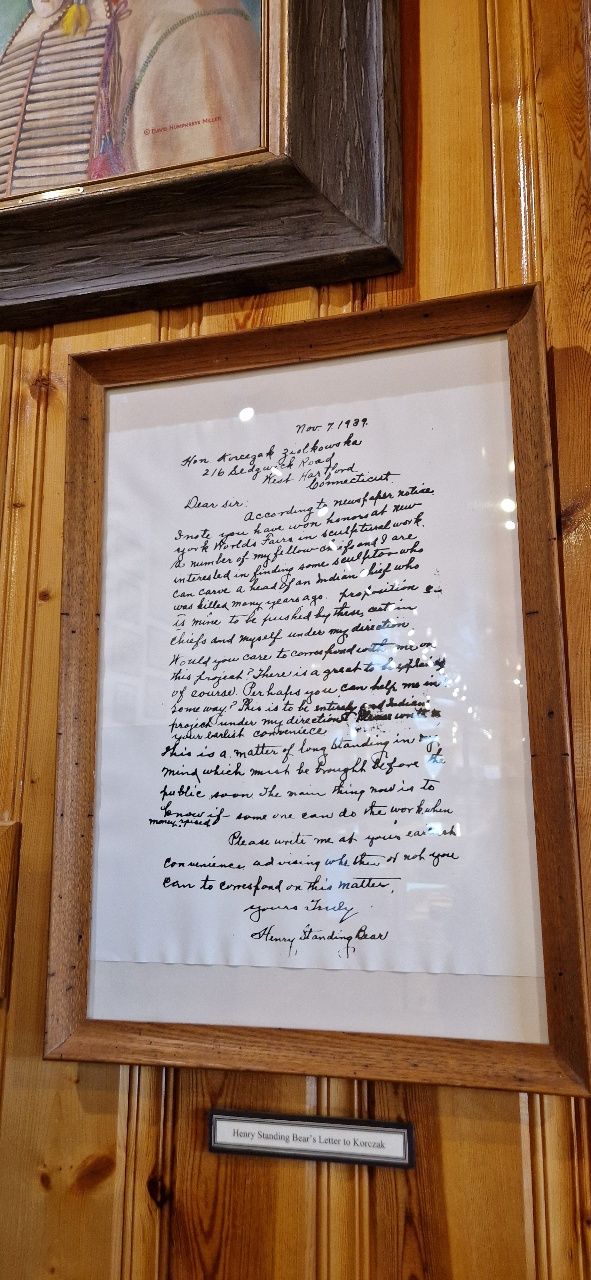

In den Black Hills haben die Lakota jedoch einen anderen Weg gefunden, ihrer eigenen Geschichte zu gedenken – und der löst ein hämisches kleines Grinsen bei uns aus, weil er die Nachfahren der europäischen Siedler mit ihren eigenen Waffen schlägt: Sie hauen eine halbe Fahrstunde von Mount Rushmore entfernt ihr eigenes Denkmal in den Berg. Fast zehnmal so groß, wie die Präsidentenköpfe. Ha! Seit 1948 laufen die Arbeiten am Crazy Horse Memorial, dem Abbild eines berühmten Lakota-Häuptlings auf seinem Pferd. Aufgrund der ungeheuren Ausmaße des Monuments von 172 m Höhe und 195 m Länge (zum Vergleich: Die Köpfe im Mount Rushmore sind 18 m hoch) entwickelt sich das Unterfangen zu einem Jahrhundertprojekt, von dem bisher nur das Gesicht von Crazy Horse sowie die Oberseite seines ausgestreckten Arms und seine Finger zu sehen sind. Vor dem Zweiten Weltkrieg war der Sioux-Häuptling Henry Standing Bear an den Bildhauer Korczak Ziolkowski herangetreten, der bereits am Mount Rushmore mitgearbeitet hatte. Sein Wunsch: „den Weißen Mann wissen zu lassen, dass auch der Rote Mann große Helden hat“.

Ziolkowski verschrieb sich dem Projekt mit Haut und Haar und sprengte, sägte, meißelte bis zu seinem Tod 1982 in zunächst einsamer Arbeit am Fels herum, später unterstützt von seiner Frau Ruth und den zehn Kindern, die die beiden miteinander bekamen. Bis heute sind sieben der zehn sowie mehrere Enkel Ziolkowskis mit den Arbeiten am Monument befasst, auf dem Areal sind außerdem ein Besucherzentrum über das Projekt, ein Museum über die First Nations sowie eine Universität für junge Indigene entstanden. Auch, wenn man das gewaltige, sich aus dem Fels herausschälende Gesicht und den Arm schon von Weitem von der Straße aus sehen kann, lassen wir uns von einem Guide mit einem alten amerikanischen Schulbus näher heranfahren. Gesprengt wird hier heute nicht mehr, dafür kommt man mit Diamantsteinsägen inzwischen rasch voran. Noch dieses Jahr soll zudem ein gigantischer Kran aufgestellt werden, gut möglich, so unser Guide, dass das Monument am Ende sehr viel schneller Form annimmt als es in den ersten 80 Jahren seiner Bauzeit. Uns berührt, dass viele Amerikaner, die schon als Kind mit ihren Eltern herkamen, Crazy Horse heute mir ihren Kindern und Enkelkindern besuchen, um den Baufortschritt zu sehen. Und dass der Wunsch, sich auch mit diesem Teil der Geschichte ihres Landes zu beschäftigen, auf uns hier nicht weniger aufrichtig wirkt, als der Stolz auf die Vorväter, den wir am Mount Rushmore spüren. Ein indigenes Gesicht haben wir dort, ganz anders als am Crazy Horse Monument, jedoch – wenig überraschend – nicht entdecken können.

Von den Black Hills machen wir einen Abstecher nach Osten, zum Badlands Nationalpark. Mehr Wind, mehr endlose Prärie – und dann diese Mondlandschaft aus Sand und Stein, die der Region den Namen Badlands, also „Ödland“ eingebracht hat. Die aber alles andere als öde wirkt, sondern, im Gegenteil, höchst beeindruckend. Unser Stellplatz außerhalb des Parks überblickt die canyonartige Landschaft, über der sich an zwei Abenden spektakuläre Gewitter entladen und Regenbogen spannen. Ich bin einmal mehr fasziniert davon, wie einzigartig und unterschiedlich die Landschaften in den USA sind: die alpinen Bergketten der Rockies, endlose Prärie, rauschende Wälder in den Black Hills, von Wasser, Wind und Jahreszeiten erschaffene Canyons – und das alles innerhalb weniger Fahrstunden.

Und noch etwas gibt es hier, in der Einsamkeit des ohnehin dünn besiedelten South Dakota zu entdecken: ein Überbleibsel des Kalten Krieges. Unterirdische Raketensilos und die ebenfalls unterirdischen Kontrollstätten, aus denen heraus sie bedient werden konnten. Überirdisch kaum zu erkennen, waren sie doch von Mitte der 1960er Jahren bis zum großen Abrüsten nach dem Zerfall der Sowjetunion jahrzehntelang Arbeitsplatz für zahllose amerikanische Soldatinnen und Soldaten. Einer von ihnen ist Air Force-Major Jim Boensch, heute Ranger im Minutemen Missile National Historic Monument. „Minutemen“, so wurden die Interkontinentalraketen mit Atomsprengkopf genannt, die innerhalb von Minuten zum Abschuss bereit gemacht werden konnten und in weniger als einer halben Stunde ihr Ziel auf der anderen Seite des Globus getroffen hätten. Zum Glück nur „hätten“ – denn die Folgen eines solchen Atomschlags wären so verheerend gewesen und der nicht minder verheerende Gegenschlag wäre so gewiss erfolgt, dass die bloße Existenz dieser Atomraketen über 30 Jahre hinweg einen fragilen Frieden sicherte. Major Boensch erzählt mit feiner Ironie und großer Lebendigkeit von seinem Dienst unter der Erde Anfang der 1970er Jahre, als er mit seinem Kollegen Tim zusammen auf nichts anderes fokussiert war als darauf, im Falle eines russischen Angriffs die tausendmal trainierten Handgriffe durchzuführen und die berüchtigten beiden Schlüssel zu drehen, die einen Gegenschlag ausgelöst hätten. Wenn schon untergehen, dann den Gegner wenigstens mit in den Tod ziehen. Uns berührt dieser Ort. Ich war zwar noch ein Kind in den Jahren des Kalten Kriegs und habe keine Erinnerung an ein Gefühl von Bedrohung. Dennoch hat sich mir die ewige Rivalität von Amerikanern und Russen ins Gedächtnis eingebrannt, nicht zuletzt reproduziert in zahllosen Hollywood-Filmen. Und Jim Boensch hinterlässt einen bleibenden Eindruck bei mir: Er strahlt etwas Heroisches aus, ohne sich auch nur das kleinste bisschen mit seiner Arbeit in der Missile Crew zu brüsten.

Bevor wir uns wieder auf den Weg gen Westen machen, von South Dakota einmal quer durch Wyoming und zurück in die Rocky Mountains, halten wir erneut in den Black Hills, diesmal im bezaubernden Örtchen Spearfish. Auf dem üppig begrünten Campingplatz am Rande eines gluckernden Flüsschens fühlen wir uns wie zu Hause in Deutschland – so viel Grün, so viele Laubbäume! Dieser isolierte Gebirgszug, der aus dem wogenden Grasmeer der Great Plains herausragt wie eine einsame Insel, hat es uns angetan: Eigentlich wollten wir nur einen kleinen Abstecher in die Black Hills machen, auf dem Weg zwischen Wind Cave Nationalpark und Badlands Nationalpark. Am Ende verbringen wir insgesamt eine ganze Woche hier. Und nehmen uns – nicht zum ersten Mal auf dieser Reise – fest vor, wiederzukommen. Mehr zu entdecken von Natur und Geschichte, die hier hinter jeder Wegbiegung warten.

Herzlichen Dank liebe Brit für die so beeindruckende Erzählung und den Fotos. Das ist Abenteuer pur. Weiterhin gute Fahrt ,

LG Monika